全館空調って、実際どうなの?

導入前に、こんな不安を感じていませんか?

- 乾燥して喉や肌が荒れそう

- 電気代が跳ね上がりそう

- 音や風が気になりそう…

導入前は「電気代が高いのでは?」「乾燥しすぎるかも…」という不安が尽きませんでした。

それでも、育児や健康面も考慮して選んだスマートブリーズワン。

実際に2年以上使ってみて、「この選択は間違ってなかった」と実感しています。

本記事では、医師としての健康視点と育児中の実体験をもとに、

乾燥対策・電気代・快適性のリアルを正直にお伝えします。

全館空調は乾燥する?我が家の湿度対策

「全館空調は乾燥する」というイメージをよく耳にします。

たしかに我が家でも、湿度計を導入して初めて「30%台まで下がっている」ことに気づきました。

とはいえ、夫婦2人で暮らしていた頃は特に乾燥を感じることもなく、喉や肌の不調もありませんでした。

加湿対策のきっかけは「子どもの誕生準備」

本格的に加湿を意識するようになったのは、子どもが生まれる直前。

赤ちゃんの健康を考えて室温や湿度を測定し始めたところ、特に吹き抜けのあるリビングで湿度が安定しないことがわかりました。

当初は寝室用の小型加湿器を3台使って対応していましたが、吹き抜けの影響で湿気が上に逃げやすく、50〜60%に届かない日が続きました。

大容量加湿器で安定。小型でも十分なケースも

他の全館空調ユーザーの体験談を参考に、

大容量の加湿器を1台、吹き出し口の真下に設置。

これにより、リビング全体の湿度が1台で50〜60%に安定するようになりました。

一方、小型加湿器はそのまま寝室に流用し、個室では十分な効果が得られています。

吹き抜けなどの特殊な構造がなければ、小型加湿器でも十分対応できるケースは多いです。

医師としての見解:乾燥は“気づきにくい健康リスク”

一般に、湿度が40%を下回るとウイルスが活性化しやすくなるとされており、

医師の視点からも、湿度は健康管理の一因と捉えています。

体感での乾燥がなくても、数値でしっかり確認し、必要な対策を取ることが大切です。

結論:加湿は必要。でも、大げさに構える必要はない

全館空調は構造上、室内の空気を乾燥させやすいのは事実。

ただ、加湿器を1〜2台設置するだけで、快適な湿度は十分に保てます。

不安を煽るような情報もありますが、湿度を可視化して対応すれば、全館空調でも安心して暮らせると実感しています。

電気代が高くても、納得できた理由

「全館空調は電気代が高い」とよく言われます。

実際、我が家でも冬や夏に月3万円を超えることがあり、インパクトは小さくありませんでした。

でも、ただ漠然と高いのではなく、そこには明確な“理由”がありました。

電気代が上がった理由①:虫対策でフィルターを取りつけた

2024年6月ごろ、地域で「トビムシ」という小さな虫が大量発生しました。

赤ちゃんへの影響を心配した妻の判断で、100円ショップのフィルターを吹き出し口に設置しました。

これは三井ホームの公式な対策ではありませんが、家庭内でできる範囲の防衛策でした。

ただしこのフィルターにより空気の流れが弱まり、設定温度を上げ下げする必要が発生。

結果として空調の負荷が高まり、電気代が上昇したと考えています。

電気代が上がった理由②:設定温度の“ちょっとした妥協”

全館空調に慣れてくると、「少し暑いけどまあいいか」「寒くならないよう強めにしておこう」

といった無意識の設定変更が積み重なります。

スイッチ操作が不要な分、意識せずに設定温度が高く(低く)なっていくのは盲点でした。

補足:我が家の太陽光事情について

なお我が家では、リクシルの「建て得」プランで太陽光を設置しています。

これは、余剰電力を一定期間提供する代わりに製品代が実質0円になる仕組みで、

初期費用をかけずに導入できたのは大きなメリットでした。

ただし蓄電池は未設置のため、発電を最大限活用できていない面もあります。

将来的に蓄電池を加えられれば、さらなる電気代削減も期待できるかもしれません。

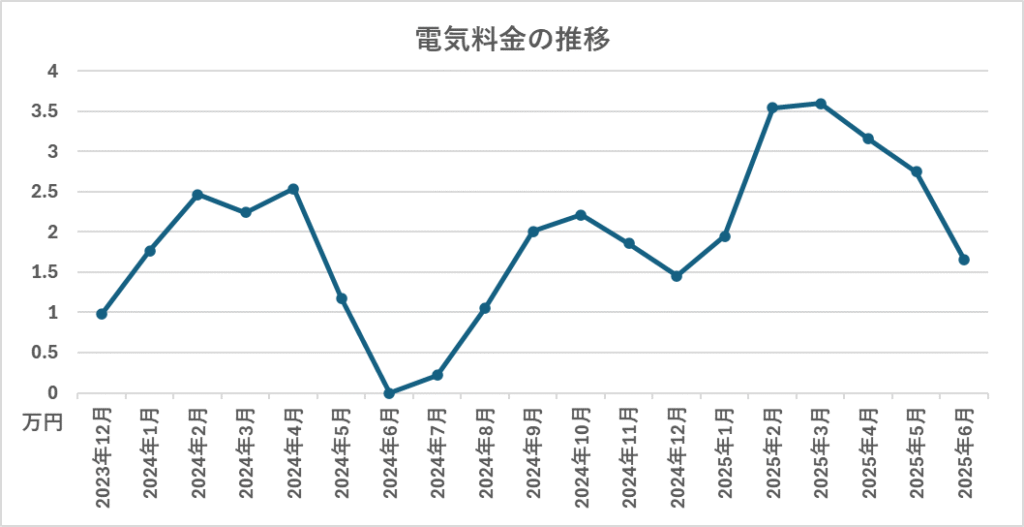

電気代グラフ(実データ)

実際の電気代の推移を見ると、2025年は春先に向かって金額が上昇しているようにも見えます。

これは実際の電力使用量というよりも、クレジットカード払いへの切り替えによる“ズレ”の影響が大きく出ています。

※2024年6月に口座振替からクレジット払いへ変更したことで、

支払いタイミングが約2か月遅れとなり、見かけ上の金額が膨らんでいる状態です。

そのため、春の電気代が高く見えるのは、実際には冬場の使用分と捉えるのが正確です。

全館空調は、冬に電気代が上がりやすい傾向がありますが、

設定温度を下げたり、厚着・毛布で対応することでコストを抑えることも可能です。

ただ、我が家の場合はあえてその節電策を選びませんでした。

理由は、当時まだ1歳未満だった子どもの快適性と健康を優先したからです。

朝まで一定の室温が保たれていることは、夜間の授乳や寝かしつけの負担軽減にもつながり、

「安心して育児できる空気環境」こそが、全館空調の最大の価値だと感じています。

電気代よりも大きかった「快適さ」の価値

たとえば、朝起きたときからリビングが快適だったり、夜泣きで起きても寒さに怯えずにすむ安心感がありました。

電気代が高くなることはあっても、そのぶん暮らしの質は確実に上がっていたと実感しています。

結論:多少の電気代より、得られる安心感が勝った

全館空調は、状況や使い方によって電気代が跳ねることもある空調方式です。

それでも、「空調を意識せずに快適な暮らしができる」というメリットは、私たちにとって大きな価値でした。

結果として、電気代はかかっても「選んでよかった」と言える設備です。

ここはちょっと気になった!3つのリアルと対策

スマートブリーズワンを導入して2年以上、基本的には非常に快適に暮らしています。

ただ、実際に使ってみる中で「ちょっと気になるな」と感じたこともありました。

ここでは、我が家で感じた3つの違和感と、その対応について具体的にお伝えします。

1. 吹き出し口の風の当たり方が気になる?

スマートブリーズワンの吹き出し口は、約45°の角度で4方向に風向きを調整できるようになっています。

我が家では、風がソファやベッドに当たると寒く感じる場面があったため、風向きを壁側に向けるように調整しました。

このひと工夫だけで、ほとんど風が当たらなくなり、不快感もなくなりました。

逆に、暑がりの私は吹き出し口の真下で涼しい風をあえて受けることもあります。

冬場は、暖かい風が妻側に届くように方向を変えるなど、ちょっとした調整で体感温度のバランスもとれています。

そのため、家具の位置を大きく変えるような工夫までは必要ないと感じています。

2. 機械室まわりの音が気になる?

運転音については、リビングや寝室、子ども部屋ではまったく気になりません。

実際、ドアを隔てた子ども部屋では就寝時も静かに過ごせています。

一方で、機械室のすぐ前に立つと、それなりに風の音が感じられる場面はあります。

とはいえ、生活空間で気になるレベルではありません。

注意点として、スマートブリーズワンの導入には、専用のエアコン本体とダクト機構が収まる構造上、最低でも半畳ほどの専用スペースが必要です。

半畳ほどとはいえ、収納や動線と競合しやすい場所でもあるため、事前の認識と設計への反映が重要になります。

収納との兼用はできず、“デッドスペース”としての確保がマストになるため、設計段階での検討が重要です。

3. 家族で「ちょうどいい温度」が違う

全館空調は家全体の温度を一定に保つ分、家族間での体感温度の違いが気になる場面もあります。

我が家では、私は暑がり、妻は寒がり。

服装を調整するのはもちろん、風量の設定や吹き出し口の方向をそれぞれに合わせて調整することで、お互い快適に過ごせています。

風量の自動調整や、エリア別の風量弱め設定など、システムの機能を活かすことで、温度感覚のズレは十分に対処可能です。

どの違和感も、事前に知っていれば特に大きな問題ではなく、工夫次第で十分対応可能でした。

それ以上に、空調を気にせず暮らせるという快適さの恩恵の方が大きいというのが、2年住んでみた正直な感想です。

育児中でも安心だった理由と、我が家の工夫

1. リビングのソファで寝ても寒くなかった

夜泣きが続いた時期、リビングのソファで赤ちゃんに付き添っていたのは主に妻でした。

夜中に目を覚ました赤ちゃんに授乳し、そのままソファで過ごす、というのが我が家の自然な流れに。

ありがたいことに、我が子は母乳を飲むとすっと眠ってくれるタイプ。

室温が安定しているおかげで、赤ちゃんが寒さで起き直すこともなく、授乳から寝かしつけまでがスムーズに済んでいたようです。

それに、妻自身がもともと“ソファで寝るのが好きな人”だったというのも、意外と助けになりました。

家づくりの際に選んだお気に入りのソファが、「夜泣き期間の居場所」としても機能してくれたことで、

「意外と快適だった」と後から笑って話していたのを覚えています。

ちなみに、我が家の主寝室はリビングと吹き抜けでつながっていますが、

夜泣きの声が寝室に響いて眠れないということはほとんどありませんでした。

これも、高気密・高断熱の家の静けさに支えられていたと感じています。

2. 空気の質がいいと、子どもの機嫌も違う

私たちが全館空調を導入したのは、ちょうどニュースなどで窓やベランダからの転落事故がよく取り上げられていた時期でした。

その影響もあって、「なるべく窓を開けずに換気できる家」を重視して家づくりを進めました。

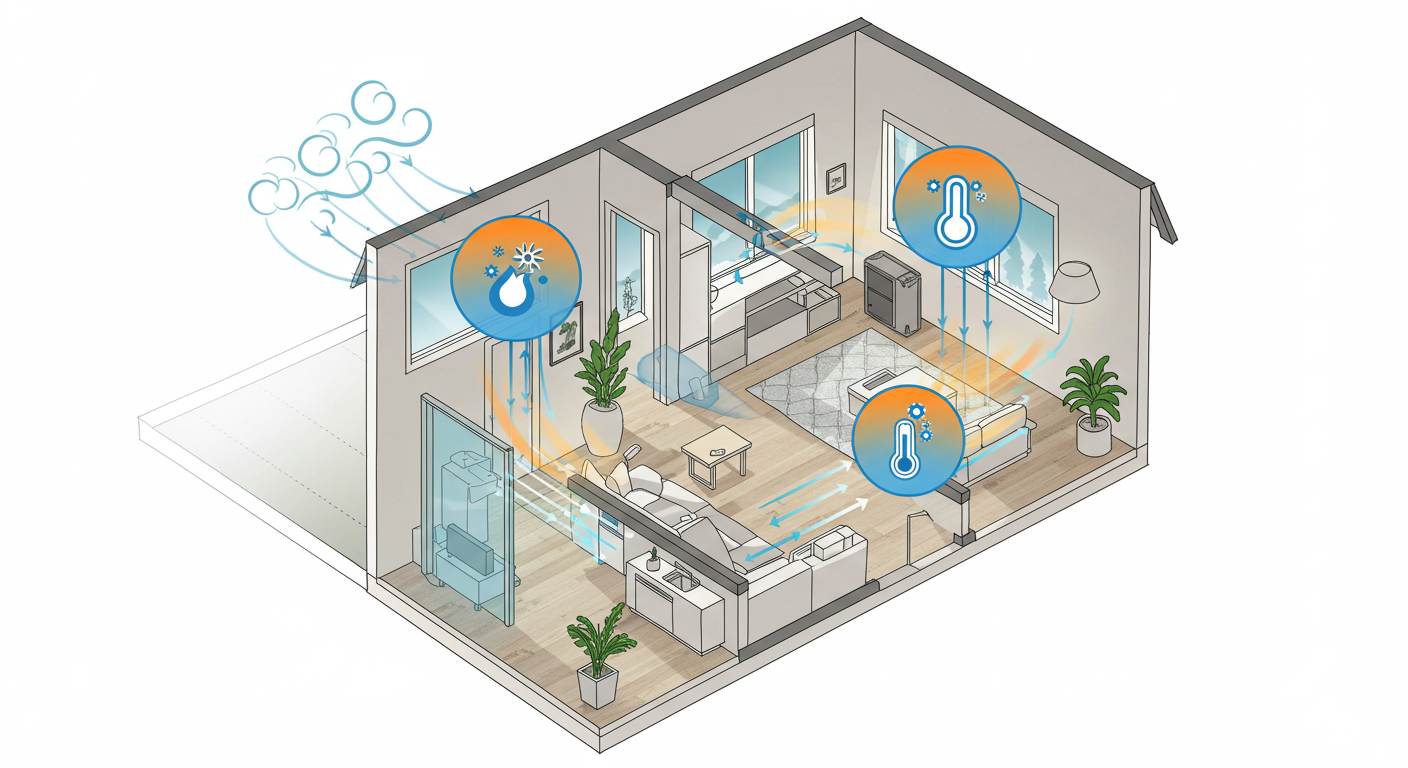

その結果、24時間換気で外気を取り込みながら、空調を保てるスマートブリーズワンの仕組みは、

子育て家庭にはとても相性が良いと実感しています。

空気がきれいなせいか、子どもの機嫌も落ち着いていることが多く、花粉やホコリが室内に入らない安心感も大きいです。

3. 窓を開けずに過ごせる安心感

我が家では子育てをこの家でスタートしましたが、窓を開けなくても快適に換気できる点は、想像以上に安心でした。

ニュースなどで見かける「ベランダや窓からの転落事故」は、育児中の親にとって常に頭の片隅にある心配ごとです。

特に子どもが歩き出すタイミングでは、窓の鍵やベランダの高さが気になって仕方がありません。

その点、全館空調なら常に空気が循環し、窓を開ける必要がない。

開けないから転落の心配もなく、育児に集中できる環境が整っていると感じます。

窓の開閉があった方がいいと判断した掃き出し窓も開閉制限ができる仕様を採用しました。

4. 花粉症が出ない=家の中が“安心エリア”になった

私自身、軽度の花粉症がありますが、家の中では一切くしゃみや目のかゆみを感じません。

外から帰ってきたときに「あ、家は平気なんだ」と気づくくらい、明確に体の反応が違います。

特に春先や秋の花粉シーズンになると、「家の中だけが安心できる場所」になっていたのを強く実感します。

これは子どもにとっても同じで、空気清浄機に頼らずに快適な空間が保てるというのは、親としても安心できるポイントです。

また、外から持ち込まれるホコリやアレルゲンが少ないからか、掃除の頻度が下がったにも関わらず空気が澄んでいる印象があります。

24時間換気と高性能フィルターによる空気の循環が、「空気環境そのものを整える」という点で、全館空調の価値を感じた部分です。

まとめ

- 電気代は安くないが、納得の快適さ

→ 加湿・風向き・温度設定など、多少の工夫で大きな恩恵を得られました。 - 乾燥や風の不快感も、対策すれば気にならない

→ 加湿器の工夫や吹き出し口の調整で十分に快適に。 - 高気密・高断熱だからこその「静けさ」や「安心」

→ 夜泣きや転落リスクなど、育児面での安心感も大きなメリットでした。 - スマートブリーズワンは“暮らしを整える土台”に

→ 多少の違和感があっても、工夫次第で快適さは維持できます。

高性能ゆえに注意点もありますが、日々の快適さや安心感はそれ以上の価値があると感じています。

子育て中の我が家にとって、スマートブリーズワンは「空気を意識しなくていい暮らし」を実現してくれる存在でした。

これから導入を検討される方にとって、少しでもリアルな判断材料になれば嬉しいです。

コメント