- 「一条とセキスイと三井…何が違うの?」

- 「全館空調って見た目は同じだけど、どれが快適なの?」

- 「資料や営業トークだけじゃ違いがよく分からない」

──そんな疑問を、我が家もまさに感じていました。

最終的に三井ホームを選び、全館空調の家に暮らして2年。

いま振り返ると、方式も風の出方も、暮らし心地も実はまったく違ったと感じます。

この記事では、一条工務店・セキスイハイム・三井ホームの全館空調を「方式・体感・使い勝手」の3軸で比較します。

どれが正解かではなく、どれが“自分に合うか”を見極めるヒントになればうれしいです。

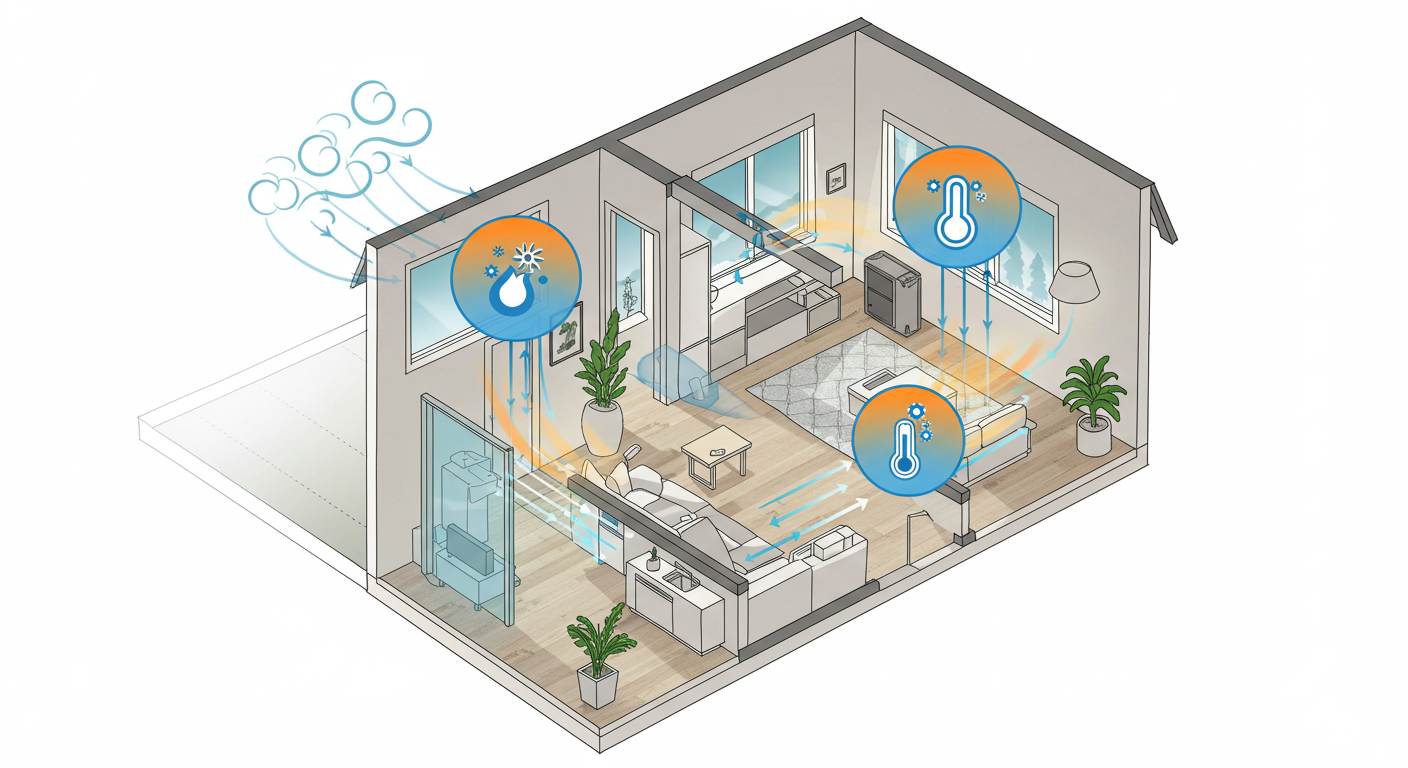

全館空調ってどんな仕組み?

全館空調システムとは、家の中の空気を循環させて、家全体を冷暖房する仕組みのこと。さらに、換気や空気清浄の機能も担うため、住まいの快適性を支える大きな要素になっています。

ひとことで言えば、エアコン+空気清浄機+24時間換気がセットになったものです。

この全館空調システムは、ハウスメーカーによって構造や方式、呼び名がまったく異なります。

例えばこんな具合です。

- 積水ハウス:「エアシーズン」

- トヨタホーム:「スマート・エアーズ」

- 住友林業:「エアドリーム ハイブリッド」

- セキスイハイム:「快適エアリー」

三井ホームでは「スマートブリーズシリーズ」が全館空調に該当します。

特に「スマートブリーズワン」は、冷暖房・換気・空気清浄を1台で担える点が特長です。

加湿機能は非搭載ですが、“1台で基本機能が完結する空調システム”として設計されています。

では実際に、三井ホーム・一条工務店・セキスイハイムの3社でどんな違いがあるのか、空調の「完結性」に注目して比較してみましょう。

全館空調ってどれも同じ?──3社の“仕組み”を比較

「名前や仕組みは違うけど、結局どれが快適なの?」

家づくりで一番悩んだのが、このポイントでした。

冷暖房の仕組みも、エアコンの併用有無も、実は三者三様。

今回は我が家が比較検討した3社の違いを、実際の使用感や公式情報をもとに整理してみました。

| 項目 | 三井ホーム (スマートブリーズワン) | 一条工務店 (さらぽか+ロスガード) | セキスイハイム (快適エアリー) |

|---|---|---|---|

| 空調システムでの 完結性 | 1台で家中をカバー →追加エアコン不要 | エアコン併用が必須 →床冷房+除湿だけでは不十分 | 2階にエアコン設置が多い →1階のみ快適エアリーが主流 |

| 冷房の方式 | 天井吹き出し型(冷暖房を1台で担う) | 床冷房+除湿+壁掛けエアコン併用 | 床下吹き出し型(1階)+壁掛けエアコン併用 |

| 暖房の方式 | 天井吹き出し型(冷暖房を1台で担う) | 床暖房 | 床下吹き出し型 |

| 風や温度ムラ | やわらかい吹き出しでムラが少なめ ※エアコンより直接的でない | エアコンの風で部屋間に差が出やすい | 冷気が足元に滞りやすく寒暖差が出る |

| 加湿対応 | ×(加湿器別途) ※上位モデルに加湿機能あり | ×(うるケアは併用不可) | ×(加湿器が必要な声も多い) |

| よくある構成 | スマートブリーズワン単体で完結 | さらぽか+ロスガード+エアコン1台 | 快適エアリー(1階)+エアコン(2階) |

実際の使い勝手で分かれたポイント

違いがはっきり出たのは、冷房時の体感・温度ムラ・操作性でした。

三井ホーム(スマートブリーズワン)

- 1台で家全体をまかなうスタイル

- エアコン特有の風がなく、ムラを感じにくい

- 操作もシンプルで、外から遠隔操作も可能

- 故障時の備えとして、一部にエアコン用コンセントを確保

一条工務店(さらぽか空調)

- 床冷房は快適だが、エアコンの風が必須

- 各部屋の温度差が出やすく、ドアの開閉で空気がこもる

- うるケアによる調湿機能は魅力だが、さらぽかとの併用不可

セキスイハイム(快適エアリー)

- 床下からの吹き出しで冬は快適

- 夏は「寒い」と感じる声もあり、サーキュレーター併用が多い

- 1階に快適エアリー+2階にエアコンという構成が主流

選ぶ際に大切だった視点

- エアコンの併用が必要かどうか

- 各部屋の温度差が出にくいか

- 操作性とメンテナンス性

- 故障時のリスク分散(1台集中 or 複数分散)

我が家では最終的に、「1台で完結する快適性」と「風が直接当たらない穏やかさ」を重視し、三井ホームのスマートブリーズワンを選びました。

スマートブリーズワンの特徴と注意点

スマートブリーズワンは、「冷暖房・空気清浄・換気」を一体化した完結型の全館空調です。

各部屋に設置された天井吹き出し口から、やわらかい風が部屋全体に行き渡るよう設計されています。

最大の特徴は、エアコンを併設せず1台で家中をカバーできる点。

どこにいても空調の恩恵を受けられる一方、操作系統もシンプルになります。

一条工務店やセキスイハイムでは、エアコンを併用するのが一般的な構成であるため、“1台で完結する”という仕組みは 三井ホーム独自の魅力 といえます。

ただしこの仕組みは、高気密・高断熱・最適設計の三位一体で成り立っています。

スマートブリーズワン単体での導入はできず、家全体の性能とセットで成り立つ仕組みです。

また、採用には面積の目安もあります。延床面積が40坪程度までが対象で、それ以上はスマートブリーズプラスや複数台構成が必要となる場合があります。

さらに注意したいのが加湿機能がない点です。スマートブリーズワンは加湿に対応しておらず、別途加湿器の設置が必要となります。

三井ホームには、上位モデルとして

- スマートブリーズエース:加湿機能+エリア別温度調整が可能。

機械室または屋根裏への設置が選べる。 - スマートブリーズプラス:脱臭機能つき。機械室設置が必須。

といった選択肢もありますが、いずれも専用機械室と年間2万円ほどのメンテナンス費が必要です。

なお、乾燥は三井ホームに限らず、全館空調に共通する悩みでもあります。ただし「洗濯物がよく乾く」といった活用法もあり、考え方次第でメリットにもなり得ます。

我が家が三井ホームを選んだ理由

空調の完結性と“ちょうどよさ”が決め手

さまざまなハウスメーカーを比較した中で、我が家が三井ホームを選んだ最大の理由は、「スマートブリーズワン」による空調の完結性と、暮らしの“ちょうどよさ”でした。

1台の空調設備で冷暖房・換気・空気清浄まで担う設計は、エアコンを各部屋に設置する必要がなく、家じゅうの空気を一元的にコントロールできる点が非常に魅力的でした。

特に実感しているのは、「空調の操作が1つにまとまっている安心感と管理のラクさ」。

実際に暮らして感じたメリット

子どもの寝かしつけや夜中の授乳時にも、どこにいても快適な室温が保たれるのは、想像以上にストレスの少ない暮らしでした。

また、2階までエアコンなしで過ごせている点も、実際に暮らして感じた大きなメリットです。

夏も冬も、どの部屋も体感温度に差がなく、「もうエアコンには戻れないかも」と感じるほどです。

もちろん、故障時の備えとしてエアコン用のコンセントは確保しています。ですが、いまのところその必要性は感じていません。

他社との比較で見えてきたこと

他社との比較も慎重に行いました。

一条工務店は床暖房の性能に定評がありましたが、Wi-Fiの干渉やメンテナンスコストの面で不安が残りました。

加えて、最初の打ち合わせでいきなり土地提案から始まり、我が家の希望や優先順位が汲み取られなかったことで、信頼関係の構築が難しいと感じたことも大きな判断材料となりました。

セキスイハイムの快適エアリーは床吹き出し型である分、小さな子どものいる我が家ではメンテナンスや安全性に懸念を感じたことも見送った理由のひとつです。

もちろん、それぞれに優れた特徴があるのは間違いありません。

ただ、我が家の暮らし方・子育て環境・管理のしやすさという点では、三井ホームの提案が最もフィットしていました。

分散型空調のメリット

故障時のリスクが抑えられる

三井ホームのような“1台完結型”の全館空調は、導入してしまえばエアコンが不要になり、非常にシンプルです。

一方で、一条工務店やセキスイハイムのようにエアコンや床暖房と併用するタイプにも、実は一定のメリットがあります。

まず感じたのは、故障時のリスク分散です。

全館空調が1台で完結するのは魅力的ですが、その1台が止まってしまえば、家中すべての空調に影響します。

その点、各部屋にエアコンがある構成であれば、一部が壊れても他の部屋でしのぐことができます。

実際、子どもが熱を出した夜に「空調だけは止めたくない」と思ったとき、こうしたリスク分散が役立つこともあるかもしれません。

各部屋で自由に温度調整できる

各部屋ごとに温度調整ができる自由度も併用型の強みです。

我が家では「2階の子ども部屋だけ温度を下げたい」「現在は使っていない子ども用クロークの空調は止めたい」と思うこともあります。

スマートブリーズワンでは部屋ごとの温度設定はできませんが、吹き出し口ごとの風量(オフ・弱・強)の調整は可能です。

そのため、無人の部屋はオフにして、ある程度の省エネ対応はできています。

それでも、温度や運転そのものを完全に部屋単位で制御できるわけではない点では、併用型に軍配が上がる場面もあるでしょう。

将来的な柔軟性と省エネにも強い

長期的な柔軟性という意味でも、併用型には利点があります。

将来的に家族構成が変わったり、使わない部屋が出てきたりしたときに、空調のオンオフを個別に管理できると、無駄な電力消費を抑えられる可能性があります。

メンテナンスや買い替えの自由度も含めて、長く住む家としては“分散型”に安心を感じる人もいるかもしれません。

市販エアコンを自由に選べる

そしてもう一点、市販のエアコンを自由に選べるという点も、見逃せないポイントです。

全館空調は住宅設備の一部なので、壊れたときや性能を上げたいときに簡単に交換とはいきません。

その点、併用型であれば、家電量販店などで性能や価格を比較しながらエアコンを選び、必要に応じて買い替えることができます。

高効率モデルや電気代が安いタイプを選ぶことで、コストパフォーマンスを自分で調整できる柔軟さは魅力のひとつです。

暮らしてみて感じた空調との付き合い方

設計と使い方のバランスが快適さを決める

スマートブリーズワンを使い始めてから、空調というものの「便利さ」だけでなく、使いこなし方の大切さを実感するようになりました。

設備そのものももちろん大事ですが、快適さは“設計と使い方の掛け算”で決まる、というのが今の率直な感想です。

たとえば我が家は、吹き抜けや間取りの工夫によって、空調の風が家全体に自然と流れるよう設計されています。

部屋の配置や扉の開閉のしやすさなども影響しており、「設備だけ」では語れない心地よさがあると感じます。

家電との組み合わせで、暮らしに合った調整を

また、全館空調にすべてを任せきりにするのではなく、サーキュレーターや加湿器を組み合わせて、自分たちの体感に合わせた微調整も行っています。

特に冬場の乾燥対策には加湿器が欠かせませんし、湿気がこもりやすい日にはサーキュレーターで風を回すだけでも体感温度が変わってきます。

エアコンがないことの意外な快適さ

各部屋にエアコンがないことによる“ストレスのなさ”は、想像以上でした。

見た目がすっきりするのはもちろん、設置や掃除の手間がないこと、操作するリモコンが少ないことなど、暮らし全体の「めんどくささ」が確実に減っています。

特に印象的だったのは、子どもがテレビのリモコンをポチポチ押しまくっていた時期です。

興味本位でボタンを連打されてしまうと、気づけば設定が変わっていたり、急に音が出たり…大人にとっては地味にストレスでした。

今は空調のリモコンが手の届かない場所に1台だけあるだけなので、「触られる心配がない」こと自体がラクだと感じています。

暮らし方に合わせて少しずつ工夫しながら、“空調のある暮らし”と付き合っていけるのが、全館空調の魅力だと思います。

全館空調を比べてわかったこと

全館空調といっても、構造や運転方式はハウスメーカーごとにかなり違いがあります。

どれが優れているというよりも、それぞれにメリットと注意点があり、ライフスタイルに合うかどうかが何より大切だと感じました。

三井ホームのスマートブリーズワンは、1台完結型でシンプルな構造だからこそ、掃除やメンテナンスの手間が少なく、設計段階から空調のことを考えられるのが大きな魅力でした。

加湿やエリア調整といった機能面での派手さはないですが、暮らしの中に自然に溶け込む“ちょうどよさ”が、今の我が家にはしっくりきています。

一条工務店やセキスイハイムの併用型も、自由度や個別管理の面で確かに魅力があります。

比較してみて初めて、「なぜ私たちは三井ホームを選んだのか」がより明確になった気がします。

結局のところ、家づくりに正解はなく、どこまで納得できるかが重要なのだと思います。

その意味では、この記事がこれから全館空調を検討される方の“納得材料のひとつ”になれば嬉しいです。

まとめ

- 全館空調でも方式はさまざま

1台完結型か併用型かで、仕組みも使い方も大きく変わる。 - 三井ホームの空調は“ちょうどいい”設計

加湿や細かな調整はできないが、構造がシンプルで扱いやすい。 - 併用型にもメリットがある

個別温度調整や買い替え自由度など、長期的な柔軟性は高い。 - 暮らしや設計との組み合わせが快適さを左右

間取りや加湿器の活用など、使い方の工夫も快適性に直結。 - 「納得感」がある選び方が一番の正解

どの方式にも一長一短があり、自分の暮らしに合うことが最優先。

この記事が、全館空調を検討する方の参考になれば嬉しいです。

コメント