- 全館空調って本当に快適なの? 暑くない?

- 電気代が高くなるって聞くけど、実際どう?

- 子育て中でもストレスなく使える?

- 三井ホームで建てた人の“本音”を知りたい

私たちは、三井ホームの全館空調「スマートブリーズワン」の家に住んで、気づけば2年。

医師としての視点から言えるのは、家の中の温度差がない安心感は本当に大きいということ。

特に冬場、ヒートショックの心配が少ないのは、家族の健康を守るうえでも重要だと感じています。

暮らしの中でも、「どの部屋でも温度が一定だから助かる」という妻の声や、夜泣き対策でリビングに寝ても快適に過ごせる点など、子育て家庭ならではの実感もありました。

暑さ・電気代・子育てとの相性など、気になる点を徹底的にレビューします。

この記事では、そんな私たちのリアルな体験をもとに、スマートブリーズワンのメリット・デメリットを正直にレビューします。

他社と迷った方はこちらで3社比較を詳しくまとめています

▶【徹底比較】三井ホーム・一条工務店・セキスイハイムの全館空調の違い

スマートブリーズワンとは?全館空調の仕組み

三井ホームの「スマートブリーズワン」は、家全体をひとつの空調システムで管理する全館空調です。

冷暖房・除湿・換気・空気清浄まで、すべてを一体化しています。

こうした仕組みが成り立つ背景には、住宅の高気密・高断熱化の進化があります。

三井ホームもこの性能に力を入れており、余計なすき間からの空気の流入を防止しています。

外の空気は、換気システムが必要な分だけ取り込み、フィルターで処理。

その空気を天井裏のダクトで家じゅうに送り、快適な状態を保つ仕組みです。

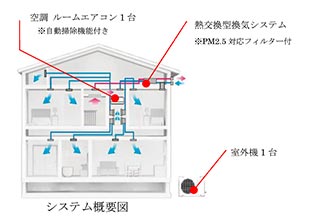

システムの仕組み(概要図)

▼ システムの仕組み(概要図)

📎 三井ホーム株式会社 ニュースリリース(2019年10月4日)

※出典:三井ホーム公式ホームページより引用

この図のように、

- 1台の室外機

- 天井裏の空調ユニット

- 熱交換換気ユニット(PM2.5対応フィルター付き)

を組み合わせて、全室に空調された空気を送り出す構成になっています。

個別のエアコンを各部屋に設置する従来の方法とは異なり、

家全体を“ひとつの空間”としてコントロールするのが最大の特徴です。

スマートブリーズワンが活きる「コンパクトな家」の考え方

スマートブリーズワンは延床面積40坪以下が対応範囲ですが、わが家ではその中で“快適さ”と“暮らしやすさ”の両立を目指しました。

たとえば、あえてベランダを作らず、外干しの導線を断ちました。

群馬県特有の空っ風など風が強い地域性もあり、外干しのメリットが少ないと感じたからです。

その代わり、洗濯や乾燥は洗面所まわりに集約。

除湿器やガス乾燥機(乾太くん)を活用し、湿気や熱を生活空間に持ち込まないように工夫しています。

“干す”という行為を空調と切り離すことで、スマートブリーズワンの負荷を減らし、家じゅうの快適さを保ちやすくなりました。

限られたスペースでも暮らしやすさを追求した間取りのポイント:

- 1階に小さなクローク、2階にメインクロークを設置し、衣替えもスムーズに

- リビング→クローク→洗面所、玄関→洗面所と視線を避けた回遊動線

- 吹き抜けや空間の一体化で広がりを感じさせ、家族の交流も意識

また、家づくりにおいて大切にしたのは「最初にしっかり予算を決めたこと」。

三井ホームの担当者が、こちらの予算内に収まるよう積極的に提案してくれた点が、信頼につながりました。

「どう建てるか」ではなく、「どう暮らしたいか」から一緒に考えてくれたからこそ、安心して家づくりをお願いできたと感じています。

夏は「帰宅直後の涼しさ」で実感した快適性

わが家では、夏の快適さに本当に驚きました。

- 玄関に入った瞬間からすでに涼しい

- エアコンの風が直接当たらないので体がだるくならない

- 南向き2階の暑さにはサーキュレーター+遮熱カーテンで対応

全館空調のおかげで、どの部屋も温度差が少なく、湿度も一定に保たれています。

気温35度を超える猛暑日でも、子どもが汗をかかずに過ごせたのは、スマートブリーズワンの性能を実感した瞬間でした。

暑くなりがちな部屋とその対策

とはいえ、すべての部屋が完全に均一というわけではありません。

- 南向き2階の子ども部屋は、日差しの影響でやや暑くなりやすい

- ただし、各部屋のダクトからは冷たい風がしっかり出ているので、空気が滞留しやすいだけ

そこで、以下の対策を実施しています。

- サーキュレーターで空気の流れを作る

- 風量の「強/弱」設定を活用

- 遮光・遮熱カーテンで日差しをカット

エアコンの直風なしでも快適さをキープできています。

夏の湿気対策にもひと工夫

「全館空調=乾燥する」と思われがちですが、夏は逆に湿気がこもることもあります。

- 人の出入りが多い

- 調理の湯気などがこもりやすい

そのため、わが家では除湿器を併用しています。

- 湿度を一定に保ちつつ

- カビ・ダニの対策にもなって一石二鳥

スマートブリーズワン+ちょっとした工夫で、より心地よい夏の室内環境が実現できています。

冬は「寒さゼロ」の家が当たり前に

群馬県の冬といえば、気温よりも乾いた強風=空っ風(からっかぜ)が特徴。

その中でも、スマートブリーズワンのある暮らしでは寒さ知らずの毎日を過ごせています。

起きた瞬間から快適。もう暖房のタイマーも不要

朝、布団から出る瞬間に寒くない。

この“当たり前”を初めて体験したとき、正直驚きました。

エアコンのタイマー、石油ファンヒーター、こたつ──

以前のような「冬の儀式」は一切不要になりました。

家全体が均一な温度に保たれるからこそ実現できる快適さです。

廊下・洗面所・トイレも寒くない安心感

全館空調の恩恵で、廊下や洗面所、トイレもすべて暖かく、移動がラク。

ヒートショック対策にもつながると感じています。

医師として高齢者の入浴事故を診てきた経験があるからこそ、

寒暖差のない住環境の重要性を、強く実感しています。

ちなみに、全館空調で室温が安定しているおかげで、毎朝の体重測定も同じ条件で行えて助かっています。

日々の変化を正確に記録できるのは、ダイエット中の私にとってちょっとしたメリットです。

日差しで“暑すぎる”部屋は、風と自然で調整

冬でもリビングの吹き抜けを通して暖気が上がり、

その直上にある主寝室が「暑すぎる」と感じることもあります。

そこで、我が家では以下の工夫で室温を調整しています。

- 日中の暖かい時間帯に窓を少し開けて換気

- 外の冷たい風をフィルター越しに取り込み、砂ぼこりや花粉をカット

- サーキュレーターで空気を循環させて室温を均一に

- 太陽光発電が稼働している時間帯に行うことで電力消費を抑制

- 光源がない日中かつ冬場のため、虫の侵入リスクも低く安心

寝る頃には窓を閉めて、スマートブリーズワンの空気だけに戻して快適に就寝しています。

日差しの入る部屋は「風量:弱」で快適に

2階南向きの子ども部屋は、冬の日差しがしっかり入り、自然と暖かくなります。

こうした部屋は、全館空調の風量を「弱」に設定することで、

暖まりすぎを防ぎつつ、無駄な電力消費も避けられます。

このように、外の自然の力とうまく付き合いながら、全館空調と共存する暮らしは、

まさに「家全体で快適さをデザインする」発想だと感じています。

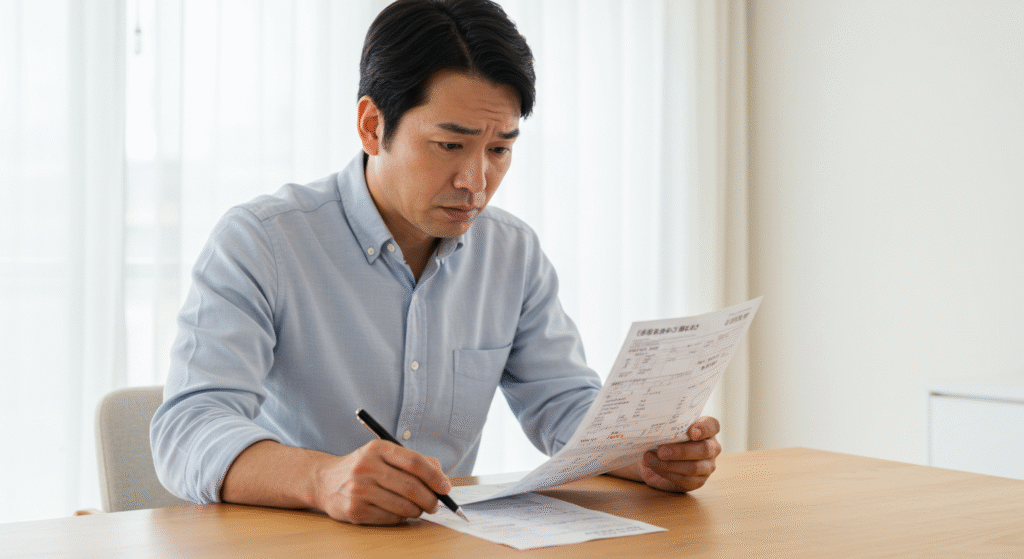

電気代のリアルと予期せぬトラブル

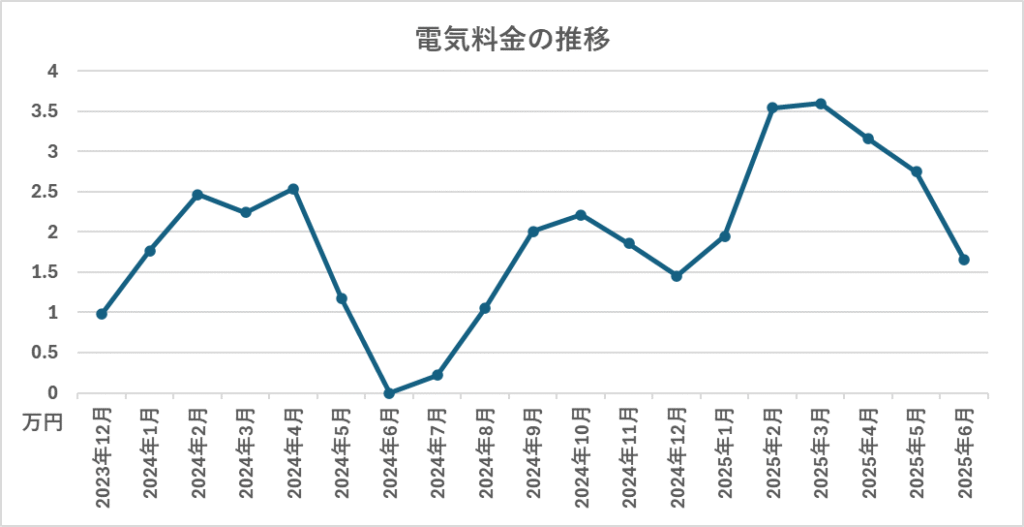

スマートブリーズワン導入後の我が家の電気代は、以下のように推移しています。

| 年月 | 契約プラン | 電気代(税込) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2023年12月 | 建て得 | 9,862円 | |

| 2024年1月 | 建て得 | 17,661円 | |

| 2024年2月 | 建て得 | 24,622円 | |

| 2024年3月 | 建て得 | 22,422円 | |

| 2024年4月 | 建て得 | 25,367円 | |

| 2024年5月 | 建て得 | 11,761円 | |

| 2024年7月 | Vポイントでんき | 2,192円 | 日割り |

| 2024年8月 | Vポイントでんき | 10,558円 | |

| 2024年9月 | Vポイントでんき | 20,084円 | |

| 2024年10月 | Vポイントでんき | 22,103円 | |

| 2024年11月 | Vポイントでんき | 18,572円 | |

| 2024年12月 | Vポイントでんき | 14,534円 | |

| 2025年1月 | Vポイントでんき | 19,443円 | |

| 2025年2月 | Vポイントでんき | 35,399円 | |

| 2025年3月 | Vポイントでんき | 35,968円 | |

| 2025年4月 | Vポイントでんき | 31,547円 | |

| 2025年5月 | Vポイントでんき | 27,476円 | |

| 2025年6月 | Vポイントでんき | 16,519円 |

※口座払いからクレジットカード払いに変更し、生じたズレのため、2024年6月の支払いはありませんでした。

一見すると冬の電気代が高く感じられますが、実はここには特殊な事情があります。

ダクトに「フィルター」を装着した影響

2024年6月頃、地域的に「トビムシ」(小さな虫)の大量発生がありました。

小さな子どもへの影響を心配した妻は、100円ショップのフィルターを吹き出し口に設置しました。

これはあくまで家庭内での一時的な防衛策であり、三井ホームの公式推奨ではありません。

しかし、このフィルターにより空気の流れが弱まり、設定温度を冬は高く、夏は低くする必要が出てきました。

結果として、電力消費が増加してしまったと考えています。

「感情」と「安心」を尊重した判断

この期間、私は空調効率の低下を感じつつも無理にフィルターを外すことはしませんでした。

小さな子どももいる中で、妻が不安を感じていたのは当然のことであり、私もその気持ちはよく理解できたからです。

「体に悪い空気が入ってくるかもしれない」と思いながら暮らすことは、快適さを失う以上にストレスになります。

子どもに対する不安を抱えたままでは、暮らしそのものが落ち着かない。

そう考え、まずは妻が「安心できる」と思える環境づくりを優先しました。

その後の対応と現在の運用

専門の業者によって虫対策を行ったあとも、

妻は念のためフィルターを設置し続けていました。

しかし最近になって、私から

- 空調効率の低下

- フィルターにカビが生えた場合のリスク(例:過敏性肺炎)

- 三井ホームとしても推奨していないこと

などを丁寧に説明しました。

その結果、ようやく今月からはフィルターなしで本来の空調性能に戻せました。

今後の電気代について

今後はスマートブリーズワンの性能が本領を発揮し、電気代もより安定してくると期待しています。

また、太陽光発電との併用で日中の冷房運用は実質エコに感じています。

今後もリアルな電気代や使用感を随時アップデートしていく予定です。

最後に:数字だけで判断しないでください

電気代は外気温や住み方、突発的なトラブルでも大きく変わります。

「全館空調=高コスト」とは一概に言えません。

むしろ、暮らしの満足度まで含めて評価していただけると嬉しいです。

この記事では今後も、実際の電気代や使い心地を継続的に更新していきます。

育児視点から見た全館空調のメリット

我が家にはまだ小さな子どもがいますが、子育て世代にこそ全館空調は大きな味方だと感じています。

- 部屋の温度が年中安定している

→ 寒暖差が少ないため、子どもの体調が安定しやすく、親としても安心。 - 厚着が不要になる

→ 洗濯物が減る、寝るときの布団も軽くてOK、窒息の心配も少なくなります。 - 寒い浴室への抵抗感がなくなる

→ 我が子もお風呂が嫌いにならず、毎日機嫌よく入浴してくれています。 - トイレトレーニングにも好影響

→ 室温が安定していることで、寒くて行きたがらないといったことが起きにくくなります。 - 窓を開けずに換気できる

→ 小さな子どもがいると転落防止の観点でも大きな安心。 - 遮音性が高く、外の騒音が気にならない

→ 高気密・高断熱の家ならではの恩恵。夜泣きの際も、外への音漏れを気にせず過ごせます。 - 全館空調の「音」も気にならない

→実際に住んでみると、スマートブリーズワンの送風音や換気音が気になる場面はほとんどありません。音に敏感な赤ちゃんがいても安心できるレベル。 - 家の中でほとんど花粉症が出なくなった

→小さな子どもにとっても、アレルギー症状を引き起こす要因を減らせるのは大きな安心材料。育児中の家庭にこそ、この空気環境の違いは体感してもらいたい点です。

実際に使ってみるまではここまでの安心感があるとは思いませんでした。育児の負担を減らす意味でも、全館空調はとてもおすすめできます。

気をつけたいポイントも

快適性が高く、育児にも役立つ全館空調ですが、使ってみて感じた小さな注意点もあります。

- 乾燥が気になる季節もある

→とくに冬場は加湿器を併用しながら湿度を保つようにしています。 - 子どもに合わせた温度設定だと、大人は暑く感じることも

→とくに寝かしつけ時など、大人は少し薄着・重ね着で調整することで対応しています。 - 部屋ごとの微調整はしづらい

→風量調整・サーキュレーター・遮光カーテンなどで工夫しています。

どれも「ちょっとした対策」で乗り切れる範囲で、総合的には「育児向きの仕組み」だと実感しています。

不満点と工夫したこと

不満と対策まとめ

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 夏の2階が暑い | サーキュレーター+遮熱カーテンで空気を循環・遮熱 |

| 冬の乾燥 | 大容量加湿器を吹き出し口の下に配置し、加湿空気を全体に循環 |

| 空調が効いているか不安 | 温湿度計で“見える化”し体感と数値を一致させる工夫 |

| 清掃の手間 | 月1回のフィルター確認(2年点検時に内部も一括チェック) |

不満がゼロとは言いません。

それでも、小さな工夫で乗り越えられることが多いのが実感です。

特に乾燥対策では、以前は加湿器を3台同時に使っていました。

今は大容量タイプ1台を採用し、吹き出し口の下に置くことで効率よく湿度を保てるようになりました。

住んでから気づくことは多いですが、工夫を積み重ねることでより快適な暮らしに近づいていると感じています。

まとめ

- 電気代は安くないが、納得の快適さ

- 温度差がないからヒートショックの心配が少ない

- 育児との相性は非常によく、暮らしの質も上がる

- 工夫次第で不満点も軽減でき、快適さを維持しやすい

スマートブリーズワンは「暮らしを整える土台」になってくれました。

「高性能=すべてが完璧」ではないですが、日常の満足度が確実に底上げされたと感じています。

これから導入を検討している方の参考になれば嬉しいです。

コメント